Fonctionnement d'un ordinateur/Version imprimable 2

Un ordinateur est un appareil électronique parmi tant d'autres. La conception de ces appareils est un domaine appelé l’électronique et les gens qui conçoivent ces appareils sont appelés des électroniciens. Tous les appareils électroniques contiennent plusieurs composants électroniques simples, qui sont placés sur un support plat, en plastique ou en céramique, appelé la carte électronique. Les composants sont soudés sur la carte, histoire qu’ils ne puisse pas s’en décrocher. Ils sont reliés entre eux par des fils conducteurs, le plus souvent du cuivre ou de l’aluminium, ce qui leur permet de s’échanger des données. Sur les cartes simples, ces fils sont intégrés dans la carte électroniques, dans des creux du plastique. Ils portent le nom de pistes. Évidemment, tous les composants ne sont pas tous reliés entre eux. Par exemple, si je prends un ordinateur, l’écran n’est pas relié au clavier.

Les composants d'un ordinateur de type PC

modifierDe l'extérieur, l'ordinateur est composé d'une unité centrale sur laquelle on branche des périphériques.

Les périphériques regroupent l'écran, la souris, le clavier, l'imprimante, et bien d'autres choses. Ils permettent à l'utilisateur d'interagir avec l'ordinateur : un clavier permet de saisir du texte sous dans un fichier, une souris enregistre des déplacements de la main en déplacement du curseur, un écran affiche des données d’images/vidéos, un haut-parleur émet du son, etc. Tout ce qui est branché sur un ordinateur est, formellement un périphérique.

1 : Écran ;

2 : Carte mère ;

3 : Processeur ;

4 : Câble Parallel ATA ;

5 : Mémoire vive (RAM) ;

6 : Carte d'extension ;

7 : Alimentation électrique ;

8 : Lecteur de disque optique ;

9 : Disque dur ;

10 : Clavier ;

11 : Souris.

L'unité centrale est là où se trouvent tous les composants importants d'un ordinateur, ceux qui font des calculs, qui exécutent des logiciels, qui mémorisent vos données, etc. Dans les ordinateurs portables, l'unité centrale est bien là, située sous le clavier ou dans l'écran (le plus souvent sous le clavier). À l'intérieur de l'unité centrale, on trouve trois composants principaux : le processeur, la mémoire et les entrée-sorties.

- Le processeur traite les données, les modifie, les manipule. Pour faire simple, il s’agit d’une grosse calculatrice hyper-puissante. Il comprend à la fois un circuit qui fait des calculs, et un circuit de contrôle qui s'occupe de séquencer les calculs dans l'ordre demandé.

- La mémoire vive conserve des informations/données temporairement, tant que le processeur en a besoin.

- La carte mère n'est autre que le circuit imprimé, la carte électronique, sur laquelle sont soudés les autres composants.

Outre ces composants dits principaux, un ordinateur peut comprendre plusieurs composants moins importants, surtout présents sur les ordinateurs personnels. Ils sont techniquement facultatifs, mais sont très présents dans les ordinateurs personnels. Cependant, certains ordinateurs spécialisés s'en passent. Les voici :

- L'alimentation électrique convertit le courant de la prise électrique en un courant plus faible, utilisable par les autres composants.

- Diverses cartes d'extension sont branchées sur la carte mère. Elles permettent d’accélérer certains calculs ou certaines applications, afin de décharger le processeur. Par exemple, la carte graphique s'occupe des calculs graphiques, qu'il s'agisse de graphismes 3D de jeux vidéos ou de l'affichage en 2D du bureau. Dans un autre registre, la carte son prend en charge le microphone et les haut-parleurs.

- Les disques durs sont des mémoires de stockage, qui mémorisent vos données de manière permanente.

- Les lecteurs CD-ROM ou DVD-ROM permettent de lire des CD ou des DVD.

- Et ainsi de suite.

Les appareils électroniques programmables et non-programmables

modifierUn ordinateur comprend donc une unité centrale sur laquelle on connecte des périphériques. Et l'unité centrale contient un processeur, plusieurs mémoires, des cartes d'extension et une carte mère pour connecter le tout. Mais il s'agit là d'une description assez terre-à-terre de ce qu'est un ordinateur. Une autre description, plus générale, se base sur le fait qu'un ordinateur est une énorme calculatrice programmable. Elle permet d'expliquer pourquoi il y a une distinction entre processeur et mémoire, entre unité centrale et périphériques.

La séparation entre entrées-sorties et traitement

modifierL'unité centrale peut être vue comme une énorme calculatrice ultra-puissante, qui exécute des commandes/opérations. Mais à elle seule, elle ne servirait à rien, il faut interagir avec par l'intermédiaire de plusieurs périphériques. Il existe deux types de périphériques, qui sont conceptuellement différents. Les périphériques comme le clavier ou la souris permettent d'envoyer des informations à l'ordinateur, d'agir sur celui-ci. A l'inverse, les écrans transmettent des informations dans le sens inverse : de l'ordinateur vers l'utilisateur. Les premiers sont appelés des entrées, les seconds des sorties.

Un ordinateur reçoit des informations sur des entrées, effectue des opérations/traitements dessus, puis envoie le résultat sur ses sorties. Les informations sont représentées sous la forme de nombres. Toute donnée dans un ordinateur est codée avec un ou plusieurs nombres regroupés dans une donnée, un fichier, ou autre. Par exemple, quand vous appuyez sur votre clavier, le clavier envoie un numéro de touche à l'unité centrale, qui indique quelle touche a été appuyée. L'ordinateur effectue alors des traitements, et détermine quoi afficher à l'écran. L'image à afficher à l'écran est codée sous la forme d'une suite de nombres (un par pixel). L'image est envoyée à l'écran, qui traduit la suite de nombre en image à afficher.

Les entrées traduisent des actions utilisateurs en nombres, qui sont ensuite traités par l'ordinateur. On dit que les entrées encodent les actions utilisateur. Les sorties font la traduction inverse, elles transforment des suites de nombres en une action physique. On dit qu'elles décodent des informations. Pour résumer, toute appareil électronique est composé par :

- Des entrées sur lesquelles l'utilisateur agit sur l'ordinateur. Les entrées transforment les actions de l'utilisateur en nombres, qui sont interprétés par l'ordinateur.

- Une unité de traitement, qui manipule des nombres et fait des calculs/opérations dessus. Les nombres proviennent des entrées, du disque dur, ou d'autres sources, peu importe. L'unité de traitement effectue des calcul et mémorise des nombres.

- Des sorties, qui va récupèrent le résultat calculé par l'unité de traitement pour en faire quelque chose : écrire sur une imprimante ou sur un moniteur, émettre du son,...

L'unité centrale d'un ordinateur est découpée en deux grands composants. Une unité de traitement proprement dite qui fait les calculs, une mémoire qui mémorise les opérandes et résultats des calculs. La séparation entre processeur et mémoire est nécessaire pour qu'un appareil électronique soit qualifié d'ordinateur. De nombreux appareils n'ont pas de séparation entre unité de traitement et mémoire, comme certaines vielles radios AM/FM.

Un ordinateur est un appareil programmable

modifierLes appareils simples sont non-programmables, ce qui veut dire qu’ils sont conçus pour une utilisation particulière et qu’ils ne peuvent pas faire autre chose. Par exemple, les circuits électroniques d’un lecteur de DVD ne peuvent pas être transformé en lecteur audio ou en console de jeux... Les circuits non-programmables sont câblés une bonne fois pour toute, et on ne peut pas les modifier. On peut parfois reconfigurer le circuit, pour faire varier certains paramètres, via des interrupteurs ou des boutons, mais cela s’arrête là. Et cela pose un problème : à chaque problème qu'on veut résoudre en utilisant un automate, on doit recréer un nouveau circuit.

À l'inverse, un ordinateur n’est pas conçu pour une utilisation particulière, contrairement aux autres objets techniques. Il est possible de modifier leur fonction du jour au lendemain, on peut lui faire faire ce qu’on veut. On dit qu'ils sont programmables. Pour cela, il suffit d’utiliser un logiciel, une application, un programme (ces termes sont synonymes), qui fait ce que l'on souhaite. La totalité des logiciels présents sur un ordinateur sont des programmes comme les autres, même le système d'exploitation (Windows, Linux, ...) ne fait pas exception.

Un programme est une suite de d'instructions, chaque instruction effectuant une action dans l'ordinateur. Sur les ordinateurs modernes, la majorité de ces instructions effectuent une opération arithmétique, comme une addition, une multiplication, une soustraction, etc. Les ordinateurs modernes sont donc de grosses calculettes très puissantes, capables d'effectuer des millions d'opérations par secondes. Et qui dit opération dit nombres : un ordinateur gère nativement des nombres, qui sont codés en binaire sur la quasi-totalité des ordinateurs modernes.

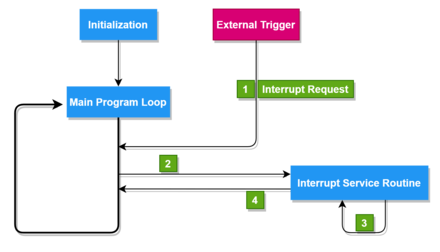

Une instruction est représentée dans un ordinateur par une série de nombres : un nombre qui indique quelle opération/commande effectuer et des autres nombres pour coder les données (ou de quoi les retrouver dans l'ordinateur). L'ordinateur récupére les commandes une par une, les traduit en opération à effectuer, exécuter l'opération, et enregistre le résultat. Puis il recommence avec la commande suivante.

Les ordinateurs à programme mémorisé ou programme externe

modifierUn programme informatique est une suite de commande, à exécuter dans l'ordre, l'une après l'autre. Les premiers ordinateurs mémorisaient les programmes sur un support externe, lu par un périphérique. Au tout début de l'informatique, on utilisait des cartes perforées en plastique, sur lesquelles on inscrivait le programme. Par la suite, les premiers ordinateurs grand public, comme les Amstrad ou les Commodore, utilisaient des cassettes audio magnétiques pour stocker les programmes. De même, les consoles de jeu utilisaient autrefois des cartouches de jeu, qui contenaient le programme du jeu à exécuter. Les anciens PC utilisaient des disquettes, de petits supports magnétiques qu’on insérait dans l’ordinateur le temps de leur utilisation. De tels ordinateurs sont dits à programme externe.

- Sur d’anciens ordinateurs personnels, comme l’Amstrad ou le Commodore, on pouvait aussi taper les programmes à exécuter à la main, au clavier, avant d’appuyer une touche pour les exécuter.

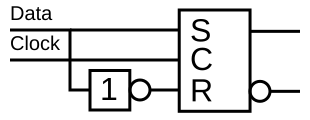

Mais de nos jours, les programmes sont en réalité enregistrés sur le disque dur de l'ordinateur ou dans une mémoire intégrée à l'ordinateur. On dit qu'ils sont installés, ce qui est un mot bien compliqué pour dire que le programme est enregistré sur le disque dur de l’ordinateur. A défaut de disque dur, le programme/logiciel est enregistré dans une mémoire spécialisée pour le stockage. Par exemple, sur les cartes électroniques grand public de marque Arduino, les programmes sont envoyés à la carte via le port USB, mais les programmes sont enregistrés dans la carte Arduino, dans une mémoire FLASH dédiée. Disque dur ou non, le programme est mémorisé dans la mémoire de l'ordinateur. Il est possible d'installer ou de désinstaller les programmes en modifiant le contenu de la mémoire. Le terme utilisé est alors celui de programme stocké en mémoire.

Les programmes à installer sont disponibles soit sur un périphérique, comme un DVD ou une clé USB, soit sont téléchargés depuis internet. Les premiers PC fournissaient les logiciels sur des disquettes, qui contenaient un programme d'installation pour enregistrer le programme sur le disque dur de l'ordinateur. Par la suite, le support des logiciels a migré vers les CD et DVD, les logiciels devenant de plus en plus gros. De nos jours, la majorité des applications sont téléchargées depuis le net, l'usage de périphériques est devenu obsolète, même les consoles de jeu abandonnent cette méthode de distribution.

Résumé

modifierDe nombreux appareils sont programmables, mais tous ne sont pas des ordinateurs. Par exemple, certains circuits programmables nommés FPGA n'en sont pas. Pour être qualifié d'ordinateur, un appareil programmable doit avoir d'autres propriétés. L'une d'entre elle est d'avoir un processeur séparé de la mémoire. Pour résumer, les ordinateurs sont des appareils électroniques qui ont les propriétés suivantes.

- Ils sont programmables.

- Ils contiennent un processeur et une mémoire, reliés à des périphériques.

- Ils utilisent un codage numérique, chose que nous allons aborder dans le chapitre suivant.

Ces points peuvent paraitre assez abstraits, mais rassurez-vous : nous allons les détailler tout au long de ce cours, au point qu'ils n'auront plus aucun secret pour vous d'ici quelques chapitres.

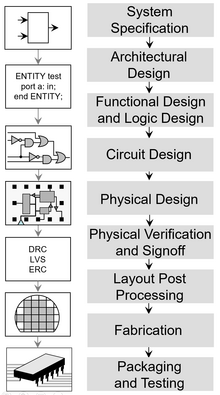

L'organisation du cours : les niveaux d'abstractions en architecture des ordinateurs

modifierLe fonctionnement d'un ordinateur est assez complexe à expliquer car les explications peuvent se faire sur plusieurs niveaux. Par plusieurs niveaux, on veut dire qu'un ordinateur est composé de composants très simples, qui sont assemblés pour donner des composants eux-même plus complexes, qui sont eux-même regrouper, etc. Étudier tout cela demande de voir plusieurs niveaux, allant de transistors très petits à des processeurs multicœurs. Les niveaux les plus bas sont de l'électronique pur et dure, alors que ceux plus haut sont à mi-chemin entre électronique et informatique.

Les niveaux d'abstraction en architecture des ordinateurs

modifierLes trois premiers niveaux sont de l'électronique pur et dure. Ils correspondent aux premiers chapitres du cours, qui porteront sur les circuits électroniques en général.

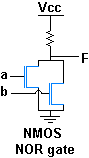

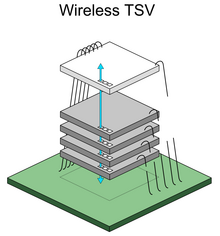

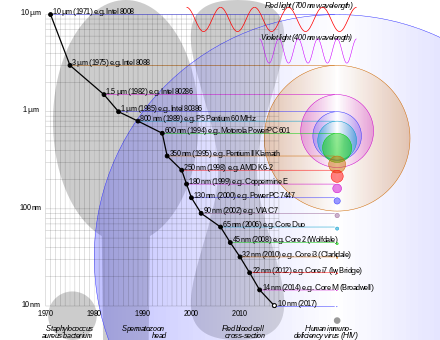

- Le premier niveau est celui des transistors, des circuits intégrés, des wafer et autres circuits de très petite taille.

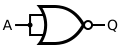

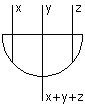

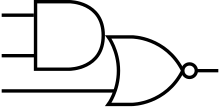

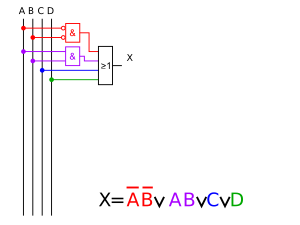

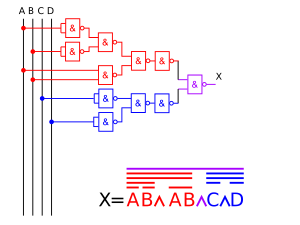

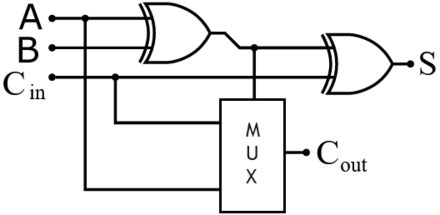

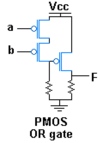

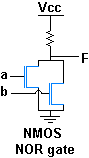

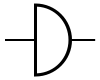

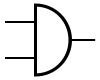

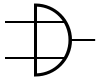

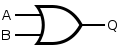

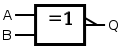

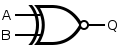

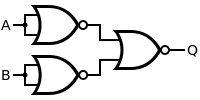

- Le second niveau est celui des portes logiques, des circuits très basiques, très simples, à la base de tous les autres.

- Le troisième niveau est celui dit de la Register Transfer Level, où un circuit électronique est construit à partir de circuits basiques, dont des registres et autres circuits dits combinatoires.

Les deux niveaux suivants sont de l'informatique proprement dit. C'est dans ces deux niveaux qu'on étudie les ordinateurs proprement dit, les circuits qu'il y a dedans et non l'électronique en général.

- Le quatrième niveau est celui de la microarchitecture, qui étudie ce qu'il y a à l'intérieur d'un processeur, d'une mémoire, des périphériques et autres.

- Le cinquième niveau est celui de l'architecture externe, qui décrit l'interface du processeur, de la mémoire, d'un périphérique ou autre. Par décrire l'interface, on veut dire : comment un programmeur voit le processeur et la mémoire, comment il peut les manipuler. Une architecture externe unique peut avoir plusieurs microarchitecture, ce qui fait qu'on sépare les deux. Tout cela sera plus clair quand on passera aux chapitres sur le processeur et les mémoires.

Nous n'allons pas voir les 5 niveaux dans l'ordre, des transistors vers l'architecture externe. En réalité, nous allons procéder autrement. La première partie du cours portera sur les trois premiers niveaux, le reste sur les deux autres. Les 5 niveaux seront vus dans des chapitres séparés, du moins le plus possible. Au niveau pédagogique, tout est plus simple si on scinde les 5 niveaux. Bien sûr, il y a quelques explications qui demandent de voir plusieurs niveaux à la fois. Par exemple, dans le chapitre sur les mémoires caches, nous auront des explications portant sur la RTL, la microarchitecture du cache et son architecture externe. Mais le gros du cours tentera de séparer le plus possible les 5 niveaux.

Les trois parties principales du cours

modifierNous allons commencer par parler du binaire, avant de voir les portes logiques. Avec ces portes logiques, nous allons voir comment fabriquer des circuits basiques qui reviendront très souvent dans la suite du cours. Nous verrons les registres, les décodeurs, les additionneurs et plein d'autres circuits. Puis, nous reviendrons au niveau des transistors pour finir la première partie. La raison est que c'est plus simple de faire comme cela. Tout ce qui a trait aux transistors sert à expliquer comment fabriquer des portes logiques, et il faut expliquer les portes logiques pour voir le niveau de la RTL.

Une fois la première partie finie, nous allons voir les différents composants d'un ordinateur. Une première partie expliquera ce qu'il y a dans un ordinateur, quels sont ses composants. Nous y parlerons de l'architecture de base, de la hiérarchie mémoire, des tendances technologiques, et d'autres généralités qui serviront de base pour la suite. Puis, nous verrons dans l'ordre les bus électroniques, les mémoires RAM/ROM, le processeur, les périphériques, les mémoires de stockage (SSD et disques durs) et les mémoires caches. Pour chaque composant, nous allons voir leur architecture externe, avant de voir leur microarchitecture. La raison est que la microarchitecture ne peut se comprendre que quand on sait quelle architecture externe elle implémente.

Enfin, dans une troisième partie, nous allons voir les optimisations majeures présentes dans tous les ordinateurs modernes, avec une partie sur le pipeline et le parallélisme d'instruction, et une autre sur les architectures parallèles. Pour finir, les annexes de fin parlerons de sujets un peu à part.

Le codage des informations

modifierVous savez déjà qu'un ordinateur permet de faire plein de choses totalement différentes : écouter de la musique, lire des films/vidéos, afficher ou écrire du texte, retoucher des images, créer des vidéos, jouer à des jeux vidéos, etc. Pour être plus général, on devrait dire qu'un ordinateur manipule des informations, sous la forme de fichier texte, de vidéo, d'image, de morceau de musique, de niveau de jeux vidéos, etc. Dans ce qui suit, nous allons appeler ces informations par le terme données. On pourrait définir les ordinateurs comme des appareils qui manipulent des données et/ou qui traitent de l'information, mais force est de constater que cette définition, oh combien fréquente, n'est pas la bonne. Tous les appareils électroniques manipulent des données, même ceux qui ne sont pas des ordinateurs proprement dit : les exemples des décodeurs TNT et autres lecteurs de DVD sont là pour nous le rappeler. Même si la définition d’ordinateur est assez floue et que plusieurs définitions concurrentes existent, il est évident que les ordinateurs se distinguent des autres appareils électroniques programmables sur plusieurs points. Notamment, ils stockent leurs données d'une certaine manière (le codage numérique que nous allons aborder).

Le codage de l'information

modifierAvant d'être traitée, une information doit être transformée en données exploitables par l'ordinateur, sans quoi il ne pourra pas en faire quoi que ce soit. Eh bien, sachez qu'elles sont stockées… avec des nombres. Toute donnée n'est qu'un ensemble de nombres structuré pour être compréhensible par l'ordinateur : on dit que les données sont codées par des nombres. Il suffit d'utiliser une machine à calculer pour manipuler ces nombres, et donc sur les données. Une simple machine à calculer devient une machine à traiter de l'information. Aussi bizarre que cela puisse paraitre, un ordinateur n'est qu'une sorte de grosse calculatrice hyper-performante. Mais comment faire la correspondance entre ces nombres et du son, du texte, ou toute autre forme d'information ? Et comment fait notre ordinateur pour stocker ces nombres et les manipuler ? Nous allons répondre à ces questions dans ce chapitre.

Toute information présente dans un ordinateur est décomposée en petites informations de base, chacune représentée par un nombre. Par exemple, le texte sera décomposé en caractères (des lettres, des chiffres, ou des symboles). Pareil pour les images, qui sont décomposées en pixels, eux-mêmes codés par un nombre. Même chose pour la vidéo, qui n'est rien d'autre qu'une suite d'images affichées à intervalles réguliers. La façon dont un morceau d'information (lettre ou pixel, par exemple) est représenté avec des nombres est définie par ce qu'on appelle un codage, parfois appelé improprement encodage. Ce codage va attribuer un nombre à chaque morceau d'information. Pour montrer à quoi peut ressembler un codage, on va prendre trois exemples : du texte, une image et du son.

Texte : standard ASCII

modifierPour coder un texte, il suffit de savoir coder une lettre ou tout autre symbole présent dans un texte normal (on parle de caractères). Pour coder chaque caractère avec un nombre, il existe plusieurs codages : l'ASCII, l'Unicode, etc.

Le codage le plus ancien, appelé l'ASCII, a été inventé pour les communications télégraphiques et a été ensuite réutilisé dans l'informatique et l'électronique à de nombreuses occasions. Il est intégralement défini par une table de correspondance entre une lettre et le nombre associé, appelée la table ASCII. Le standard ASCII originel utilise des nombres codés sur 7 bits (et non 8 comme beaucoup le croient), ce qui permet de coder 128 symboles différents.

Les lettres sont stockées dans l'ordre alphabétique, pour simplifier la vie des utilisateurs : des nombres consécutifs correspondent à des lettres consécutives. L'ASCII ne code pas seulement des lettres, mais aussi d'autres symboles, dont certains ne sont même pas affichables ! Cela peut paraitre bizarre, mais s'explique facilement quand on connait les origines du standard. Ces caractères non-affichables servent pour les imprimantes, FAX et autres systèmes de télécopies. Pour faciliter la conception de ces machines, on a placé dans cette table ASCII des symboles qui n'étaient pas destinés à être affichés, mais dont le but était de donner un ordre à l'imprimante/machine à écrire... On trouve ainsi des symboles de retour à la ligne, par exemple.

La table ASCII a cependant des limitations assez problématiques. Par exemple, vous remarquerez que les accents n'y sont pas, ce qui n'est pas étonnant quand on sait qu'il s'agit d'un standard américain. De même, impossible de coder un texte en grec ou en japonais : les idéogrammes et les lettres grecques ne sont pas dans la table ASCII. Pour combler ce manque, des codages ASCII étendus ont rajouté des caractères à la table ASCII de base. Ils sont assez nombreux et ne sont pas compatibles entre eux. Le plus connu et le plus utilisé est certainement le codage ISO 8859 et ses dérivés, utilisés par de nombreux systèmes d'exploitation et logiciels en occident. Ce codage code ses caractères sur 8 bits et est rétrocompatible ASCII, ce qui fait qu'il est parfois confondu avec ce dernier alors que les deux sont très différents.

Aujourd'hui, le standard de codage de texte le plus connu est certainement l’Unicode. L'Unicode est parfaitement compatible avec la table ASCII : les 128 premiers symboles de l’Unicode sont ceux de la table ASCII, et sont rangés dans le même ordre. Là où l'ASCII ne code que l'alphabet anglais, les codages actuels comme l'Unicode prennent en compte les caractères chinois, japonais, grecs, etc.

Image

modifier

Le même principe peut être appliqué aux images : l'image est décomposée en morceaux de même taille qu'on appelle des pixels. L'image est ainsi vue comme un rectangle de pixels, avec une largeur et une longueur. Le nombre de pixels en largeur et en longueur définit la résolution de l'image : par exemple, une image avec 800 pixels de longueur et 600 en largeur sera une image dont la résolution est de 800*600. Il va de soi que plus cette résolution est grande, plus l'image sera fine et précise. On peut d'ailleurs remarquer que les images en basse résolution ont souvent un aspect dit pixelisé, où les bords des objets sont en marche d'escaliers.

Chaque pixel a une couleur qui est codée par un ou plusieurs nombres entiers. D'ordinaire, la couleur d'un pixel est définie par un mélange des trois couleurs primaires rouge, vert et bleu. Par exemple, la couleur jaune est composée à 50 % de rouge et à 50 % de vert. Pour coder la couleur d'un pixel, il suffit de coder chaque couleur primaire avec un nombre entier : un nombre pour le rouge, un autre pour le vert et un dernier pour le bleu. Ce codage est appelé le codage RGB. Mais il existe d'autres méthodes, qui codent un pixel non pas à partir des couleurs primaires, mais à partir d'autres espaces de couleur.

Pour stocker une image dans l'ordinateur, on a besoin de connaitre sa largeur, sa longueur et la couleur de chaque pixel. Une image peut donc être représentée dans un fichier par une suite d'entiers : un pour la largeur, un pour la longueur, et le reste pour les couleurs des pixels. Ces entiers sont stockés les uns à la suite des autres dans un fichier. Les pixels sont stockés ligne par ligne, en partant du haut, et chaque ligne est codée de gauche à droite. Les fichiers image actuels utilisent des techniques de codage plus élaborées, permettant notamment décrire une image en utilisant moins de nombres, ce qui prend moins de place dans l'ordinateur.

Son

modifierPour mémoriser du son, il suffit de mémoriser l'intensité sonore reçue par un microphone à intervalles réguliers. Cette intensité est codée par un nombre entier : si le son est fort, le nombre sera élevé, tandis qu'un son faible se verra attribuer un entier petit. Ces entiers seront rassemblés dans l'ordre de mesure, et stockés dans un fichier son, comme du wav, du PCM, etc. Généralement, ces fichiers sont compressés afin de prendre moins de place.

Le support physique de l'information codée

modifierPour pouvoir traiter de l'information, la première étape est d'abord de coder celle-ci, c'est à dire de la transformer en nombres. Et peu importe le codage utilisé, celui-ci a besoin d'un support physique, d'une grandeur physique quelconque. Et pour être franc, on peut utiliser tout et n’importe quoi. Par exemple, certains calculateurs assez anciens étaient des calculateurs pneumatiques, qui utilisaient la pression de l'air pour représenter des chiffres ou nombres : soit le nombre encodé était proportionnel à la pression, soit il existait divers intervalles de pression correspondant chacun à un nombre entier bien précis. Il a aussi existé des technologies purement mécaniques pour ce faire, comme les cartes perforées ou d'autres dispositifs encore plus ingénieux. De nos jours, ce stockage se fait soit par l'aimantation d'un support magnétique, soit par un support optique (les CD et DVD), soit par un support électronique. Les supports magnétiques sont réservés aux disques durs magnétiques, destinés à être remplacés par des disques durs entièrement électroniques (les fameux Solid State Drives, que nous verrons dans quelques chapitres).

Pour les supports de stockage électroniques, très courants dans nos ordinateurs, le support en question est une tension électrique. Ces tensions sont ensuite manipulées par des composants électriques/électroniques plus ou moins sophistiqués : résistances, condensateurs, bobines, amplificateurs opérationnels, diodes, transistors, etc. Certains d'entre eux ont besoin d'être alimentés en énergie. Pour cela, chaque circuit est relié à une tension qui l'alimente en énergie : la tension d'alimentation. Après tout, la tension qui code les nombres ne sort pas de nulle part et il faut bien qu'il trouve de quoi fournir une tension de 2, 3, 5 volts. De même, on a besoin d'une tension de référence valant zéro volt, qu'on appelle la masse, qui sert pour le zéro.

Dans les circuits électroniques actuels, ordinateurs inclus, la tension d'alimentation varie généralement entre 0 et 5 volts. Mais de plus en plus, on tend à utiliser des valeurs de plus en plus basses, histoire d'économiser un peu d'énergie. Eh oui, car plus un circuit utilise une tension élevée, plus il consomme d'énergie et plus il chauffe. Pour un processeur, il est rare que les modèles récents utilisent une tension supérieure à 2 volts : la moyenne tournant autour de 1-1.5 volts. Même chose pour les mémoires : la tension d'alimentation de celle-ci diminue au cours du temps. Pour donner des exemples, une mémoire DDR a une tension d'alimentation qui tourne autour de 2,5 volts, les mémoires DDR2 ont une tension d'alimentation qui tombe à 1,8 volts, et les mémoires DDR3 ont une tension d'alimentation qui tombe à 1,5 volts. C'est très peu : les composants qui manipulent ces tensions doivent être très précis.

Les différents codages : analogique, numérique et binaire

modifier

Le codage, la transformation d’information en nombre, peut être fait de plusieurs façons différentes. Dans les grandes lignes, on peut identifier deux grands types de codages.

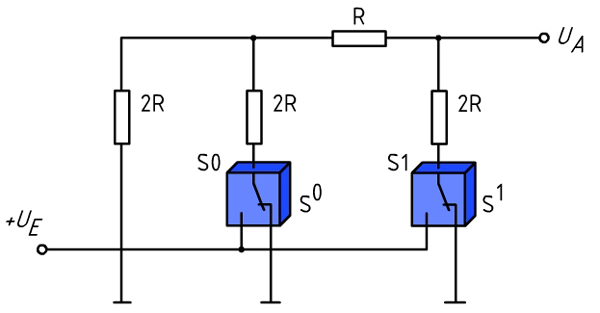

- Le codage analogique utilise des nombres réels : il code l’information avec des grandeurs physiques (quelque chose que l'on peut mesurer par un nombre) comprises dans un intervalle. Par exemple, un thermostat analogique convertit la température en tension électrique pour la manipuler : une température de 0 degré donne une tension de 0 volts, une température de 20 degrés donne une tension de 5 Volts, une température de 40 degrés donnera du 10 Volts, etc. Un codage analogique a une précision théoriquement infinie : on peut par exemple utiliser toutes les valeurs entre 0 et 5 Volts pour coder une information, même des valeurs tordues comme 1, 2.2345646, ou pire…

- Le codage numérique n'utilise qu'un nombre fini de valeurs, contrairement au codage analogique. Pour être plus précis, il code des informations en utilisant des nombres entiers, représentés par des suites de chiffres. Le codage numérique précise comment coder les chiffres avec une tension. Comme illustré ci-contre, chaque chiffre correspond à un intervalle de tension : la tension code pour ce chiffre si elle est comprise dans cet intervalle. Cela donnera des valeurs de tension du style : 0, 0.12, 0.24, 0.36, 0.48… jusqu'à 2 volts.

Les avantages et désavantages de l'analogique et du numérique

modifierUn calculateur analogique (qui utilise le codage analogique) peut en théorie faire ses calculs avec une précision théorique très fine, impossible à atteindre avec un calculateur numérique, notamment pour les opérations comme les dérivées, intégrations et autres calculs similaires. Mais dans les faits, aucune machine analogique n'est parfaite et la précision théorique est rarement atteinte, loin de là. Les imperfections des machines posent beaucoup plus de problèmes sur les machines analogiques que sur les machines numériques.

Obtenir des calculs précis sur un calculateur analogique demande non seulement d'utiliser des composants de très bonne qualité, à la conception quasi-parfaite, mais aussi d'utiliser des techniques de conception particulières. Même les composants de qualité ont des imperfections certes mineures, qui peuvent cependant sévèrement perturber les résultats. Les moyens pour réduire ce genre de problème sont très complexes, ce qui fait que la conception des calculateurs analogiques est diablement complexe, au point d'être une affaire de spécialistes. Concevoir ces machines est non seulement très difficile, mais tester leur bon fonctionnement ou corriger des pannes est encore plus complexe.

De plus, les calculateurs analogiques sont plus sensibles aux perturbations électromagnétiques. On dit aussi qu'ils ont une faible immunité au bruit. En effet, un signal analogique peut facilement subir des perturbations qui vont changer sa valeur, modifiant directement la valeur des nombres stockés ou manipulés. Avec un codage numérique, les perturbations ou parasites vont moins perturber le signal numérique. La raison est qu'une variation de tension qui reste dans un intervalle représentant un chiffre ne changera pas sa valeur. Il faut que la variation de tension fasse sortir la tension de l'intervalle pour changer le chiffre. Cette sensibilité aux perturbations est un désavantage net pour l'analogique et est une des raisons qui font que les calculateurs analogiques sont peu utilisés de nos jours. Elle rend difficile de faire fonctionner un calculateur analogique rapidement et limite donc sa puissance.

Un autre désavantage est que les calculateurs analogiques sont très spécialisés et qu'ils ne sont pas programmables. Un calculateur analogique est forcément conçu pour résoudre un problème bien précis. On peut le reconfigurer, le modifier à la marge, mais guère plus. Typiquement, les calculateurs analogiques sont utilisés pour résoudre des équations différentielles couplées non-linéaires, mais n'ont guère d'utilité pratique au-delà. Mais les ingénieurs ne font cela que pour les problèmes où il est pertinent de concevoir de zéro un calculateur spécialement dédié au problème à résoudre, ce qui est un cas assez rare.

Le choix de la base

modifierAu vu des défauts des calculateurs analogiques, on devine que la grosse majorité des circuits électronique actuels sont numériques. Mais il faut savoir que les ordinateurs n'utilisent pas la numération décimale normale, celle à 10 chiffres qui vont de 0 à 9. De nos jours, les ordinateurs n'utilisent que deux chiffres, 0 et 1 (on parle de « bit ») : on dit qu'ils comptent en binaire. On verra dans le chapitre suivant comment coder des nombres avec des bits, ce qui est relativement simple. Pour le moment, nous allons justifier ce choix de n'utiliser que des bits et pas les chiffres décimaux (de 0 à 9). Avec une tension électrique, il y a diverses méthodes pour coder un bit : codage Manchester, NRZ, etc. Autant trancher dans le vif tout de suite : la quasi-intégralité des circuits d'un ordinateur se basent sur le codage NRZ.

Naïvement, la solution la plus simple serait de fixer un seuil en-dessous duquel la tension code un 0, et au-dessus duquel la tension représente un 1. Mais les circuits qui manipulent des tensions n'ont pas une précision parfaite et une petite perturbation électrique pourrait alors transformer un 0 en 1. Pour limiter la casse, on préfère ajouter une sorte de marge de sécurité, ce qui fait qu'on utilise en réalité deux seuils séparés par un intervalle vide. Le résultat est le fameux codage NRZ dont nous venons de parler : la tension doit être en dessous d'un seuil donné pour un 0, et il existe un autre seuil au-dessus duquel la tension représente un 1. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un intervalle pour le 0 et un autre pour le 1. En dehors de ces intervalles, on considère que le circuit est trop imprécis pour pouvoir conclure sur la valeur de la tension : on ne sait pas trop si c'est un 1 ou un 0.

- Il arrive que ce soit l'inverse sur certains circuits électroniques : en dessous d'un certain seuil, c'est un 1 et si c'est au-dessus d'un autre seuil c'est 0.

L'avantage du binaire par rapport aux autres codages est qu'il permet de mieux résister aux perturbations électromagnétiques mentionnées dans le chapitre précédent. À tension d'alimentation égale, les intervalles de chaque chiffre sont plus petits pour un codage décimal : toute perturbation de la tension aura plus de chances de changer un chiffre. Mais avec des intervalles plus grands, un parasite aura nettement moins de chance de modifier la valeur du chiffre codé ainsi. La résistance aux perturbations électromagnétiques est donc meilleure avec seulement deux intervalles.

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que les ordinateurs actuels utilisent un codage binaire. Ce codage binaire ne vous est peut-être pas familier. Aussi, dans ce chapitre, nous allons apprendre comment coder des nombres en binaire. Nous allons commencer par le cas le plus simple : les nombres positifs. Par la suite, nous aborderons les nombres négatifs. Et nous terminerons par les nombres à virgules, appelés aussi nombres flottants.

Le codage des nombres entiers positifs

modifierPour coder des nombres entiers positifs, il existe plusieurs méthodes : le binaire, l’hexadécimal, le code Gray, le décimal codé binaire et bien d'autres encore. La plus connue est certainement le binaire, secondée par l'hexadécimal, les autres étant plus anecdotiques. Pour comprendre ce qu'est le binaire, il nous faut faire un rappel sur les nombres entiers tel que vous les avez appris en primaire, à savoir les entiers écrits en décimal. Prenons un nombre écrit en décimal : le chiffre le plus à droite est le chiffre des unités, celui à côté est pour les dizaines, suivi du chiffre des centaines, et ainsi de suite. Dans un tel nombre :

- on utilise une dizaine de chiffres, de 0 à 9 ;

- chaque chiffre est multiplié par une puissance de 10 : 1, 10, 100, 1000, etc. ;

- la position d'un chiffre dans le nombre indique par quelle puissance de 10 il faut le multiplier : le chiffre des unités doit être multiplié par 1, celui des dizaines par 10, celui des centaines par 100, et ainsi de suite.

Exemple avec le nombre 1337 :

Pour résumer, un nombre en décimal s'écrit comme la somme de produits, chaque produit multipliant un chiffre par une puissance de 10. On dit alors que le nombre est en base 10.

Ce qui peut être fait avec des puissances de 10 peut être fait avec des puissances de 2, 3, 4, 125, etc : n'importe quel nombre entier strictement positif peut servir de base. En informatique, on utilise rarement la base 10 à laquelle nous sommes tant habitués. On utilise à la place deux autres bases :

- La base 2 (système binaire) : les chiffres utilisés sont 0 et 1 ;

- La base 16 (système hexadécimal) : les chiffres utilisés sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ; auxquels s'ajoutent les six premières lettres de notre alphabet : A, B, C, D, E et F.

Le système binaire

modifierEn binaire, on compte en base 2. Cela veut dire qu'au lieu d'utiliser des puissances de 10 comme en décimal, on utilise des puissances de deux : n'importe quel nombre entier peut être écrit sous la forme d'une somme de puissances de 2. Par exemple 6 s'écrira donc 0110 en binaire : . On peut remarquer que le binaire n'autorise que deux chiffres, à savoir 0 ou 1 : ces chiffres binaires sont appelés des bits (abréviation de Binary Digit). Pour simplifier, on peut dire qu'un bit est un truc qui vaut 0 ou 1. Pour résumer, tout nombre en binaire s'écrit sous la forme d'un produit entre bits et puissances de deux de la forme :

Les coefficients sont les bits, l'exposant n qui correspond à un bit est appelé le poids du bit.

La terminologie du binaire

modifierEn informatique, il est rare que l'on code une information sur un seul bit. Dans la plupart des cas, l'ordinateur manipule des nombres codés sur plusieurs bits. Les informaticiens ont donné des noms aux groupes de bits suivant leur taille. Le plus connu est certainement l'octet, qui désigne un groupe de 8 bits. Moins connu, on parle de nibble pour un groupe de 4 bits (un demi-octet), de doublet pour un groupe de 16 bits (deux octets) et de quadruplet pour un groupe de 32 bits (quatre octets).

Précisons qu'en anglais, le terme byte n'est pas synonyme d'octet. En réalité, le terme octet marche aussi bien en français qu'en anglais. Quant au terme byte, il désigne un concept complètement différent, que nous aborderons plus tard (c'est la plus petite unité de mémoire que le processeur peut adresser). Il a existé dans le passé des ordinateurs où le byte faisait 4, 7, 9, 16, voire 48 bits, par exemple. Il a même existé des ordinateur où le byte faisait exactement 1 bit ! Mais sur presque tous les ordinateurs modernes, un byte fait effectivement 8 bits, ce qui fait que le terme byte est parfois utilisé en lieu et place d'octet. Mais c'est un abus de langage, attention aux confusions ! Dans ce cours, nous parlerons d'octet pour désigner un groupe de 8 bits, en réservant le terme byte pour sa véritable signification.

À l'intérieur d'un nombre, le bit de poids faible est celui qui est le plus à droite du nombre, alors que le bit de poids fort est celui non nul qui est placé le plus à gauche, comme illustré dans le schéma ci-dessous.

Cette terminologie s'applique aussi pour les bits à l'intérieur d'un octet, d'un nibble, d'un doublet ou d'un quadruplet. Pour un nombre codés sur plusieurs octets, on peut aussi parler de l'octet de poids fort et de l'octet de poids faible, du doublet de poids fort ou de poids faible, etc.

La traduction binaire→décimal

modifierPour traduire un nombre binaire en décimal, il faut juste se rappeler que la position d'un bit indique par quelle puissance il faut le multiplier. Ainsi, le chiffre le plus à droite est le chiffre des unités : il doit être multiplié par 1 (). Le chiffre situé immédiatement à gauche du chiffre des unités doit être multiplié par 2 (). Le chiffre encore à gauche doit être multiplié par 4 (), et ainsi de suite. Mathématiquement, on peut dire que le énième bit en partant de la droite doit être multiplié par . Par exemple, la valeur du nombre noté 1011 en binaire est de .

La traduction décimal→binaire

modifierLa traduction inverse, du décimal au binaire, demande d'effectuer des divisions successives par deux. Les divisions en question sont des divisions euclidiennes, avec un reste et un quotient. En lisant les restes des divisions dans un certain sens, on obtient le nombre en binaire. Voici comment il faut procéder, pour traduire le nombre 34 :

Quelques opérations en binaire

modifierMaintenant que l'on sait coder des nombres en binaire normal, il est utile de savoir comment faire quelques opérations usuelles en binaire. Nous utiliserons les acquis de cette section dans la suite du chapitre, bien que de manière assez marginale.

La première opération est assez spécifique au binaire. Il s'agit d'une opération qui inverse les bits d'un nombre : les 0 deviennent des 1 et réciproquement. Par exemple, le nombre 0001 1001 devient 1110 0110. Elle porte plusieurs noms : opération NOT, opération NON, complémentation, etc. Nous parlerons de complémentation ou d'opération NOT dans ce qui suit. Beaucoup d'ordinateurs gèrent cette opération, ils savent la faire en un seul calcul. Il faut dire que c'est une opération assez utile, bien que nous ne pouvons pas encore expliquer pourquoi.

La seconde opération à aborder est l'addition. Elle se fait en binaire de la même manière qu'en décimal : Pour faire une addition en binaire, on additionne les chiffres/bits colonne par colonne, une éventuelle retenue est propagée à la colonne d'à côté. Sauf que l'on additionne des bits. Heureusement, la table d'addition est très simple en binaire :

- 0 + 0 = 0, retenue = 0 ;

- 0 + 1 = 1, retenue = 0 ;

- 1 + 0 = 1, retenue = 0 ;

- 1 + 1 = 0, retenue = 1.

La troisième opération est une variante de l'addition appelée l'opération XOR, notée . Il s'agit d'une addition dans laquelle on ne propage pas les retenues. L'addition des deux bits des opérandes se fait normalement, mais les retenues sont simplement oubliées, on n'en tient pas compte. Le résultat est que l'addition se résume à appliquer la table d'addition précédente :

- 0 0 = 0 ;

- 0 1 = 1 ;

- 1 0 = 1 ;

- 1 1 = 0.

Pour résumer, le résultat vaut 1 si les deux bits sont différents, 0 s'ils sont identiques. L'opération XOR sera utilisée rapidement dans le chapitre suivant, quand nous parlerons rapidement du mot de parité. Et elle sera beaucoup utilisée dans la suite du cours, nous en feront fortement usage. Pour le moment, mémorisez juste cette opération, elle n'a rien de compliqué.

Une dernière opération est l'opération de population count. Il s'agit ni plus ni moins que de compter le nombre de bits qui sont à 1 dans un nombre. Par exemple, pour le nombre 0110 0010 1101 1110, elle donne pour résultat 9. Elle est utilisée dans certaines applications, comme le calcul de certains codes correcteurs d'erreur, comme on le verra dans le chapitre suivant. Elle est supportée sur de nombreux ordinateurs, encore que cela dépende du processeur considéré. Il s'agit cependant d'une opération assez courante, supportée par les processeurs ARM, les processeurs x86 modernes (ceux qui gèrent le SSE), et quelques autres.

L'hexadécimal

modifierL’hexadécimal est basé sur le même principe que le binaire, sauf qu'il utilise les 16 chiffres suivants :

| Chiffre hexadécimal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nombre décimal correspondant | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Notation binaire | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |

Dans les textes, afin de différencier les nombres décimaux des nombres hexadécimaux, les nombres hexadécimaux sont suivis par un petit h, indiqué en indice. Si cette notation n'existait pas, des nombres comme 2546 seraient ambigus : on ne saurait pas dire sans autre indication s'ils sont écrits en décimal ou en hexadécimal. Avec la notation, on sait de suite que 2546 est en décimal et que 2546h est en hexadécimal.

Dans les codes sources des programmes, la notation diffère selon le langage de programmation.

Certains supportent le suffixe h pour les nombres hexadécimaux, d'autres utilisent un préfixe 0x ou 0h.

La conversion hexadécimal↔décimal

modifierPour convertir un nombre hexadécimal en décimal, il suffit de multiplier chaque chiffre par la puissance de 16 qui lui est attribuée. Là encore, la position d'un chiffre indique par quelle puissance celui-ci doit être multiplié : le chiffre le plus à droite est celui des unités, le second chiffre le plus à droite doit être multiplié par 16, le troisième chiffre en partant de la droite doit être multiplié par 256 (16 * 16) et ainsi de suite. La technique pour convertir un nombre décimal vers de l’hexadécimal est similaire à celle utilisée pour traduire un nombre du décimal vers le binaire. On retrouve une suite de divisions successives, mais cette fois-ci les divisions ne sont pas des divisions par 2 : ce sont des divisions par 16.

La conversion hexadécimal↔binaire

modifierLa conversion inverse, de l'hexadécimal vers le binaire est très simple, nettement plus simple que les autres conversions. Pour passer de l'hexadécimal au binaire, il suffit de traduire chaque chiffre en sa valeur binaire, celle indiquée dans le tableau au tout début du paragraphe nommé « Hexadécimal ». Une fois cela fait, il suffit de faire le remplacement. La traduction inverse est tout aussi simple : il suffit de grouper les bits du nombre par 4, en commençant par la droite (si un groupe est incomplet, on le remplit avec des zéros). Il suffit alors de remplacer le groupe de 4 bits par le chiffre hexadécimal qui correspond.

Interlude propédeutique : la capacité d'un entier et les débordements d'entiers

modifierDans la section précédente, nous avons vu comment coder des entiers positifs en binaire ou dans des représentations proches. La logique voudrait que l'on aborde ensuite le codage des entiers négatifs. Mais nous allons déroger à cette logique simple, pour des raisons pédagogiques. Nous allons faire un interlude qui introduira des notions utiles pour la suite du chapitre. De plus, ces concepts seront abordés de nombreuses fois dans ce wikilivre et l'introduire ici est de loin la solution idéale.

Les ordinateurs manipulent des nombres codés sur un nombre fixe de bits

modifierVous avez certainement déjà entendu parler de processeurs 32 ou 64 bits. Et si vous avez joué aux jeux vidéos durant votre jeunesse et êtes assez agé, vous avez entendu parler de consoles de jeu 8 bits, 16 bits, 32 bits, voire 64 bits (pour la Jaguar, et c'était un peu trompeur). Derrière cette appellation qu'on retrouvait autrefois comme argument commercial dans la presse se cache un concept simple. Tout ordinateur manipule des nombres entiers dont le nombre de bits est toujours le même : on dit qu'ils sont de taille fixe. Une console 16 bits manipulait des entiers codés en binaire sur 16 bits, pas un de plus, pas un de moins. Pareil pour les anciens ordinateurs 32 bits, qui manipulaient des nombres entiers codés sur 32 bits.

Aujourd'hui, les ordinateurs modernes utilisent presque un nombre de bits qui est une puissance de 2 : 8, 16, 32, 64, 128, 256, voire 512 bits. Mais cette règle souffre évidemment d'exceptions. Aux tout débuts de l'informatique, certaines machines utilisaient 3, 7, 13, 17, 23, 36 et 48 bits ; mais elles sont aujourd'hui tombées en désuétude. De nos jours, il ne reste que les processeurs dédiés au traitement de signal audio, que l'on trouve dans les chaînes HIFI, les décodeurs TNT, les lecteurs DVD, etc. Ceux-ci utilisent des nombres entiers de 24 bits, car l'information audio est souvent codée par des nombres de 24 bits.

Anecdote amusante, il a existé des ordinateurs de 1 bit, qui sont capables de manipuler des nombres codés sur 1 bit, pas plus. Un exemple est le Motorola MC14500B, commercialisé de 1976.

Le lien entre nombre de bits et valeurs codables

modifierÉvidemment, on ne peut pas coder tous les entiers possibles et imaginables avec seulement 8 bits, ou 16 bits. Et il parait intuitif que l'on ait plus de valeurs codables sur 16 bits qu'avec 8 bits, par exemple. Plus le nombre de bits est important, plus on pourra coder de valeurs entières différentes. Mais combien de plus ? Par exemple, si je passe de 8 bits à 16 bits, est-ce que le nombre de valeurs que l'on peut coder double, quadruple, pentuple ? De même, combien de valeurs différentes on peut coder avec bits. Par exemple, combien de nombres différents peut-on coder avec 4, 8 ou 16 bits ? La section précédente vous l'expliquer.

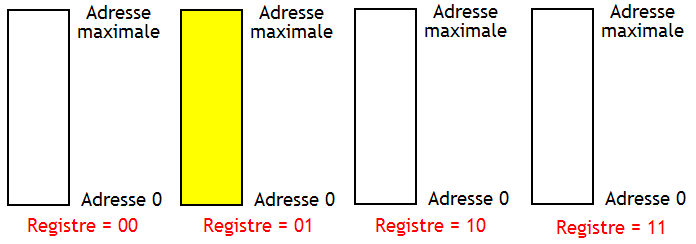

Avec bits, on peut coder valeurs différentes, dont le , ce qui fait qu'on peut compter de à . N'oubliez pas cette formule : elle sera assez utile dans la suite de ce tutoriel. Pour exemple, on peut coder 16 valeurs avec 4 bits, qui vont de 0 à 15. De même, on peut coder 256 valeurs avec un octet, qui vont de 0 à 255. Le tableau ci-dessous donne quelques exemples communs.

| Nombre de bits | Nombre de valeurs codables |

|---|---|

| 4 | 16 |

| 8 | 256 |

| 16 | 65 536 |

| 32 | 4 294 967 296 |

| 64 | 18 446 744 073 709 551 615 |

Inversement, on peut se demander combien de bits il faut pour coder une valeur quelconque, que nous noterons N. Pour cela, il faut utiliser la formule précédente, mais à l'envers. On cherche alors tel que . L'opération qui donne est appelée le logarithme, et plus précisément un logarithme en base 2, noté . Le problème est que le résultat du logarithme ne tombe juste que si le nombre X est une puissance de 2. Si ce n'est pas le cas, le résultat est un nombre à virgule, ce qui n'a pas de sens pratique. Par exemple, la formule nous dit que pour coder le nombre 13, on a besoin de 3,70043971814 bits, ce qui est impossible. Pour que le résultat ait un sens, il faut arrondir à l'entier supérieur. Pour l'exemple précédent, les 3,70043971814 bits s'arrondissent en 4 bits.

Le lien entre nombre de chiffres hexadécimaux et valeurs codables

modifierMaintenant, voyons combien de valeurs peut-on coder avec chiffres hexadécimaux. La réponse n'est pas très différente de celle obtenue en binaire, si ce n'est qu'il faut remplacer le 2 par un 16 dans la formule précédente. Avec chiffres hexadécimaux, on peut coder valeurs différentes, dont le , ce qui fait qu'on peut compter de à . Le tableau ci-dessous donne quelques exemples communs.

| Nombre de chiffres héxadécimaux | Nombre de valeurs codables |

|---|---|

| 1 (4 bits) | 16 |

| 2 (8 bits) | 256 |

| 4 (16 bits) | 65 536 |

| 8 (32 bits) | 4 294 967 296 |

| 16 (64 bits) | 18 446 744 073 709 551 615 |

Inversement, on peut se demander combien faut-il de chiffres hexadécimaux pour coder une valeur quelconque en hexadécimal. La formule est là encore la même qu'en binaire, sauf qu'on remplace le 2 par un 16. Pour trouver le nombre de chiffres hexadécimaux pour encoder un nombre X, il faut calculer . Notons que le logarithme utilisé est un logarithme en base 16, et non un logarithme en base 2, comme pour le binaire. Là encore, le résultat ne tombe juste que si le nombre X est une puissance de 16 et il faut arrondir à l'entier supérieur si ce n'est pas le cas.

Une propriété mathématique des logarithmes nous dit que l'on peut passer d'un logarithme en base X et à un logarithme en base Y avec une simple division, en utilisant la formule suivante :

Dans le cas qui nous intéresse, on a Y = 2 et X = 16, ce qui donne :

Or, est tout simplement égal à 4, car il faut 4 bits pour coder la valeur 16. On a donc :

En clair, il faut quatre fois moins de chiffres hexadécimaux que de bits, ce qui est assez intuitif vu qu'il faut 4 bits pour coder un chiffre hexadécimal.

Les débordements d'entier

modifierOn vient de voir que tout ordinateur manipule des nombres dont le nombre de bits est toujours le même : on dit qu'ils sont de taille fixe. Et cela limite les valeurs qu'il peut encoder, qui sont comprises dans un intervalle bien précis. Mais que ce passe-t-il si jamais le résultat d'un calcul ne rentre pas dans cet intervalle ? Par exemple, pour du binaire normal, que faire si le résultat d'un calcul atteint ou dépasse ? Dans ce cas, le résultat ne peut pas être représenté par l'ordinateur et il se produit ce qu'on appelle un débordement d'entier.

On peut imaginer d'autres codages pour lesquels les entiers ne commencent pas à zéro ou ne terminent pas à . On peut prendre le cas où l'ordinateur gère les nombres négatifs, par exemple. Dans le cas général, l'ordinateur peut coder les valeurs comprises dans un intervalle, qui va de la valeur la plus basse à la valeur la plus grande . Et encore une fois, si un résultat de calcul sort de cet intervalle, on fait face à un débordement d'entier.

La valeur haute de débordement désigne la première valeur qui est trop grande pour être représentée par l'ordinateur. Par exemple, pour un ordinateur qui peut coder tous les nombres entre 0 et 7, la valeur haute de débordement est égale à 8. Pour les nombres entiers, la valeur haute de débordement vaut , avec la plus grande valeur codable par l'ordinateur.

On peut aussi définir la valeur basse de débordement, qui est la première valeur trop petite pour être codée par l'ordinateur. Par exemple, pour un ordinateur qui peut coder tous les nombres entre 8 et 250, la valeur basse de débordement est égale à 7. Pour les nombres entiers, la valeur basse de débordement vaut , avec la plus petite valeur codable par l'ordinateur.

La gestion des débordements d'entiers

modifierFace à un débordement d'entier, l'ordinateur peut utiliser deux méthodes : l'arithmétique saturée ou l'arithmétique modulaire.

L'arithmétique saturée consiste à arrondir le résultat pour prendre la plus grande ou la plus petite valeur. Si le résultat d'un calcul dépasse la valeur haute de débordement, le résultat est remplacé par le plus grand entier supporté par l'ordinateur. La même chose est possible quand le résultat est inférieur à la plus petite valeur possible, par exemple lors d'une soustraction : l'ordinateur arrondit au plus petit entier possible.

Pour donner un exemple, voici ce que cela donne avec des entiers codés sur 4 bits, qui codent des nombres de 0 à 15. Si je fais le calcul 8 + 9, le résultat normal vaut 17, ce qui ne rentre pas dans l'intervalle. Le résultat est alors arrondi à 15. Inversement, si je fais le calcul 8 - 9, le résultat sera de -1, ce qui ne rentre pas dans l'intervalle : le résultat est alors arrondi à 0.

L'arithmétique modulaire est plus compliquée et c'est elle qui va nous intéresser dans ce qui suit. Pour simplifier, imaginons que l'on décompte à partir de zéro. Quand on arrive à la valeur haute de débordement, on recommence à compter à partir de zéro. L'arithmétique modulaire n'est pas si contre-intuitive et vous l'utilisez sans doute au quotidien. Après tout, c'est comme cela que l'on compte les heures, les minutes et les secondes. Quand on compte les minutes, on revient à 0 au bout de 60 minutes. Pareil pour les heures : on revient à zéro quand on arrive à 24 heures. Divers compteurs mécaniques fonctionnent sur le même principe et reviennent à zéro quand ils dépassent la plus grande valeur possible, l'image ci-contre en montrant un exemple.

Mathématiquement, l'arithmétique modulaire implique des divisions euclidiennes, celles qui donnent un quotient et un reste. Lors d'un débordement, le résultat s'obtient comme suit : on divise le nombre qui déborde par la valeur haute de débordement, et que l'on conserve le reste de la division. Au passage, l'opération qui consiste à faire une division et à garder le reste au lieu du quotient est appelée le modulo. Prenons l'exemple où l'ordinateur peut coder tous les nombres entre 0 et 1023, soit une valeur haute de débordement de 1024. Pour coder le nombre 4563, on fait le calcul 4563 / 1024. On obtient : . Le reste de la division est de 467 et c'est lui qui sera utilisé pour coder la valeur de départ, 4563. Le nombre 4563 est donc codé par la valeur 467 dans un tel ordinateur en arithmétique modulaire. Au passage, la valeur haute de débordement est toujours codée par un zéro dans ce genre d'arithmétique.

Les ordinateurs utilisent le plus souvent une valeur haute de débordement de , avec n le nombre de bits utilisé pour coder les nombres entiers positifs. En faisant cela, l'opération modulo devient très simple et revient à éliminer les bits de poids forts au-delà du énième bit. Par exemple, reprenons l'exemple d'un ordinateur qui code ses nombres sur 4 bits. Imaginons qu'il fasse le calcul , soit 1101 + 0011 = 1 0000 en binaire. Le résultat entraîne un débordement d'entier et l'ordinateur ne conserve que les 4 bits de poids faible. Cela donne : 1101 + 0011 = 0000. Comme autre exemple l'addition 1111 + 0010 ne donnera pas 17 (1 0001), mais 1 (0001).

L'avantage est que les calculs sont beaucoup plus simples avec cette méthode qu'avec les autres. L'ordinateur a juste à ne pas calculer les bits de poids fort. Pas besoin de faire une division pour calculer un modulo, pas besoin de corriger le résultat pour faire de l'arithmétique saturée.

Aparté : quelques valeurs particulières en binaire

modifierPlus haut, on a dit qu'avec n bits, on peut encoder toutes les valeurs allant de à . Ce simple fait permet de déterminer quelle est la valeur de certains entiers à vue d’œil. Dans ce qui va suivre, nous allons poser quelques bases que nous réutiliserons dans la suite du chapitre. Il s'agit de quelques trivias qui sont cependant assez utiles.

Le premier trivia concerne la valeur maximale : elle est encodée par un nombre dont tous les bits sont à 1.

Le deuxième trivia concerne les nombres de la forme 000...000 1111 1111, à savoir des nombres dont les x bits de poids faible sont à 1 et tous les autres valent 0. Par définition, de tels nombres codent la plus grande valeur possible sur x bits, ce qui fait qu'ils valent .

Le troisième trivia concerne les nombres de la forme 11111...0000. En clair, des nombres où on a une suite consécutive de 1 dans les bits de poids fort et les x bits de poids faibles à 0. De tels nombres valent : . La preuve est assez simple : ils s'obtiennent en prenant la valeur maximale , et en soustrayant un nombre de la forme .

Si on utilise l'arithmétique modulaire, la valeur n'est autre que la valeur de débordement haute pour les nombres stockés sur n bits, et se code comme le zéro (il faudrait 1 bit de plus pour stocker le 1 de poids fort de ). Les 1er et 3ème nombres évoqués dans les paragraphes précédents peuvent donc se passer de dans leur expression :

- est codé 1111111111111111...111 (n bits à 1)

- est codé 11111...111000..000000 (x bits à 0 précédés de n-x bits à 1)

Les nombres entiers négatifs

modifierPassons maintenant aux entiers négatifs en binaire : comment représenter le signe moins ("-") avec des 0 et des 1 ? Eh bien, il existe plusieurs méthodes :

- la représentation en signe-valeur absolue ;

- la représentation en complément à un ;

- la représentation en complément à deux;

- la représentation par excès ;

- la représentation dans une base négative ;

- d'autres représentations encore moins utilisées que les autres.

La représentation en signe-valeur absolue

modifierLa solution la plus simple pour représenter un entier négatif consiste à coder sa valeur absolue en binaire, et rajouter un bit qui précise si c'est un entier positif ou un entier négatif. Par convention, ce bit de signe vaut 0 si le nombre est positif et 1 s'il est négatif. On parle alors de représentation en signe-valeur absolue, aussi appelée représentation en signe-magnitude.

Avec cette technique, il y autant de nombres positifs que négatifs. Mieux : pour chaque nombre représentable en représentation signe-valeur absolue, son inverse l'est aussi. Ce qui fait qu'avec cette méthode, le zéro est codé deux fois : on a un -0, et un +0. Cela pose des problèmes lorsqu'on demande à notre ordinateur d'effectuer des calculs ou des comparaisons avec zéro.

La représentation en complément à un

modifierLa représentation en complément à un peut être vue, en première approximation, comme une variante de la représentation en signe-magnitude. Et je dis bien : "em première approximation", car il y a beaucoup à dire sur la représentation en complément à un, mais nous verrons cela dans la section suivante sur le complément à deux. Conceptuellement, la représentation en signe-magnitude et celle du complément à un sont drastiquement différentes et sont basées sur des concepts mathématiques totalement différents. Mais elles ont des ressemblances de surface, qui font que faire la comparaison entre les deux est assez utile pédagogiquement parlant.

En complément à un, les nombres sont codés en utilisant un bit de signe qui indique si le nombre de positif ou négatif, couplé à une valeur absolue. Par contre, la valeur absolue est codée différemment en binaire. Pour les nombres positifs, la valeur absolue est codée en binaire normal, pas de changement comparé aux autres représentations. Mais pour les valeurs négatives, la valeur absolue est codée en binaire normal, puis tous les bits sont inversés : les 0 deviennent des 1 et réciproquement. En clair, on utilise une opération de complémentation pour les nombres négatifs.

Prenons un exemple avec un nombre codé sur 4 bits, avec un cinquième bit de signe. La valeur 5 est codée comme suit : 0 pour le bit de signe, 5 donne 0101 en binaire, le résultat est 0 0101. Pour la valeur -5, le bit de signe est 1, 5 donne 0101 en binaire, on inverse les bits ce qui donne 1010 : cela donne 11010. Notez qu'on peut passer d'un résultat à l'autre avec une opération de complémentation, à savoir en inversant les bits de l'autre et réciproquement.

Il s'agit là d'une propriété générale avec le complément à 1 : l'opposé d'un nombre, à savoir passer de sa valeur positive à sa valeur négative ou inversement, se calcule avec une opération NOT, une opération de complémentation (d'où son nom). L'avantage est que les ordinateurs gèrent naturellement d'opération de complémentation. Par contre, en signe-magnitude, inverser le bit de signe est une opération spécifique et ne sert qu'à ça. Il faut donc rajouter une opération en plus pour calculer l'opposé d'un nombre.

La représentation en complément à un garde les défauts de la représentation en signe-magnitude. Le zéro est codé deux fois, avec un zéro positif et un zéro négatif. La différence est que les valeurs négatives sont dans l'ordre inverse, il y a une symétrie un peu meilleure. Les deux zéros sont d'ailleurs totalement éloignés, ils correspondent aux valeurs extrêmes encodables : le zéro positif a tous ses bits à 0, le zéro négatif a tous ses bits à 1. Le résultat est que l'implémentation des comparaisons et de certains calculs est plus complexe qu'avec le signe-magnitude, mais de peu.

La représentation par excès

modifierLa représentation par excès consiste à ajouter un biais aux nombres à encoder afin de les encoder par un entier positif. Pour encoder tous les nombres compris entre -X et Y en représentation par excès, il suffit de prendre la valeur du nombre à encoder, et de lui ajouter un biais égal à X. Ainsi, la valeur -X sera encodée par zéro, et toutes les autres valeurs le seront par un entier positif, le zéro sera encodé par X, 1, par X+1, etc. Par exemple, prenons des nombres compris entre -127 et 128. On va devoir ajouter un biais égal à 127, ce qui donne :

| Valeur avant encodage | Valeur après encodage |

|---|---|

| -127 | 0 |

| -126 | 1 |

| -125 | 2 |

| … | … |

| 0 | 127 |

| … | … |

| 127 | 254 |

| 128 | 255 |

La représentation en complément à deux

modifierLa représentation en complément à deux est basée sur les mêmes mathématiques que le complément à un, mais fonctionne très différemment en pratique. Si on regarde de loin, son principe est assez différent : il n'y a pas de bit de signe ni quoi que ce soit d'autre. A la place, un nombre en complément à deux est encodé comme en binaire normal, à un point près : le bit de poids fort est soustrait, et non additionné aux autres. Il a une valeur négative : on soustrait la puissance de deux associée s'il vaut 1, on ne la tient pas en compte s'il vaut 0.

Par exemple, la valeur du nombre noté 111001 en complément à deux s'obtient comme suit :

| -32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Sa valeur est ainsi de (−32×1)+(16×1)+(8×1)+(4×0)+(2×1)+(1×1) = −32+16+8+1 = -7.

- Avec le complément à deux, comme avec le complément à un, le bit de poids fort vaut 0 pour les nombres positifs et 1 pour les négatifs.

L'avantage de cette représentation est qu'elle n'a pas de double zéro : le zéro n'est encodé que par une seule valeur. Par contre, la valeur autrefois prise par le zéro négatif est réutilisée pour encoder une valeur négative. La conséquence est que l'on a un nombre négatif en plus d'encodé, il n'y a plus le même nombre de valeurs strictement positives et de valeurs négatives encodées. Le nombre négatif en question est appelé le nombre le plus négatif, ce nom trahit le fait que c'est celui qui a la plus petite valeur (la plus grande valeur absolue). Il est impossible de coder l'entier positif associé, sa valeur absolue.

Le calcul du complément à deux : première méthode

modifierLes représentations en complément à un et en complément à deux sont basées sur le même principe mathématique. Leur idée est de remplacer chaque nombre négatif par un nombre positif équivalent, appelé le complément. Par équivalent, on veut dire que tout calcul donne le même résultat si on remplace un nombre négatif par son complément (idem avec un nombre positif, son complément aura un signe inverse). Et pour faire cela, elles se basent sur les débordements d'entier pour fonctionner, et plus précisément sur l'arithmétique modulaire abordée plus haut.

Si on fait les calculs avec le complément, les résultats du calcul entraînent un débordement d'entier, qui sera résolu par un modulo : l'ordinateur ne conserve que les bits de poids faible du résultat, les autres bits sont oubliés. Par exemple, prenons l'addition 15 + 2, 1111 + 0010 en binaire : le résultat ne sera pas 17 (10001), vu qu'on n'a pas assez de bits pour encoder le résultat, mais 1 (0001). Et le résultat après modulo sera identique au résultat qu'on aurait obtenu avec le nombre négatif sans modulo. En clair, c'est la gestion des débordements qui permet de corriger le résultat de manière à ce que l'opération avec le complément donne le même résultat qu'avec le nombre négatif voulu. Ainsi, on peut coder un nombre négatif en utilisant son complément positif.

- Cela ressemble beaucoup à la méthode de soustraction basée sur un complément à 9 pour ceux qui connaissent, sauf que c'est une version binaire qui nous intéresse ici.

Prenons un exemple, qui permettra d'introduire la suite. Encore une fois, on utilise un codage sur 4 bits dont la valeur haute de débordement est de 16. Prenons l'addition de 13 + 3 = 16. Avec l'arithmétique modulaire, 16 est équivalent à 0, ce qui donne : 13 + 3 = 0 ! On peut aussi reformuler en disant que 13 = -3, ou encore que 3 = -13. Dit autrement, 3 est le complément de -13 pour ce codage. Et ne croyez pas que ça marche uniquement dans cet exemple : cela se généralise assez rapidement à tout nombre négatif.

Prenons un nombre N dont un veut calculer le complément à deux K. Dans le cas général, on a :

- , vu que en utilisant le modulo.

En réorganisant très légèrement les termes pour isoler K, on a :

La formule précédent permet de calculer la complément à deux assez simplement, en faisant le calcul à la main.

Avant de poursuivre, prenons un exemple très intéressant : le cas où N = -1. Son complément à deux vaut donc :

Le terme devrait vous rappeler quelque chose : il s'agit d'un nombre dont tous les bits sont à 1. En clair, le complément à deux de -1 est un nombre de la forme 1111...111. Et cela vaut quelque soit le nombre de bits n. La représentation de -1 est similaire, peu importe que l'on utilise des nombres de 16 bits, 32 bits, 64 bits, etc.

Voyons maintenant le cas des puissance de deux, par exemple 2, 4, 8, 16, etc. Leur complément à deux vaut :

Nous avions vu précédemment dans le chapitre que ces nombres sont de la forme 11111...0000. En clair, des nombres dont les x bits de poids faible sont à 0, et tous les autres bits sont à 1. Par exemple, le complément à deux de -2 est un nombre dont les bits sont à 1, sauf le bit de poids faible. De même, le complément à deux de -4 a tous ses bits à 1, sauf les deux bits de poids faible. Et le complément à deux de -8 a tous ses bits à 1, sauf les trois bits de poids faible. Pour résumer, tout nombre de la forme a tous ses bits à 1, sauf les x bits de poids faible qui sont à 0.

| -1 | 1111 1111 |

|---|---|

| -2 | 1111 1110 |

| -4 | 1111 1100 |

| -8 | 1111 1000 |

| -16 | 1111 0000 |

| -32 | 1110 0000 |

| -64 | 1100 0000 |

| -128 | 1000 0000 |

| 0 / - 256 | 0000 0000 |

Le calcul du complément à deux : seconde méthode

modifierIl existe une seconde méthode pour calculer le complément à deux d'un nombre, la voici. Pour les nombres positifs, encodez-les comme en binaire normale. Pour les nombres négatifs, faites pareil, puis inversez tous les bits, avant d'ajouter un. La procédure est identique à celle du complément à un, sauf que l'on incrémente le résultat final. Et ce n'est pas une coïncidence, comme nous allons le voir immédiatement.

Pour comprendre pourquoi la méthode marche, repartons de la formule précédente . Elle peut se reformuler comme suit :

La valeur est par définition un nombre dont tous les bits sont à 1. À cette valeur, on soustrait un nombre dont certains bits sont à 1 et d'autres à 0. En clair, pour chaque colonne, on a deux possibilités : soit on doit faire la soustraction , soit la soustraction . Or, les règles de l'arithmétique binaire disent que et . En regardant attentivement, on se rend compte que le bit du résultat est l'inverse du bit de départ. De plus, les deux cas ne donnent pas de retenue : le calcul pour chaque bit n'influence pas les bits voisins.

Le terme est donc le complément à un du nombre N, un nombre égal à sa représentation en binaire dont tous les bits sont inversés. Notons le nombre formé en inversant tous les bits de N. On a alors :

En clair, le complément à deux s'obtient en prenant le complément à un et en ajoutant 1. Dit autrement, il faut prendre le nombre N, en inverser tous les bits et ajouter 1.

Une autre manière équivalente consiste à faire le calcul suivant :

On prend le nombre dont on veut le complément, on soustrait 1 et on inverse les bits.

- Notons que tout ce qui a été dit plus haut marche aussi pour le complément à un, avec cependant une petite différence : la valeur haute de débordement n'est pas la même, ce qui change les calculs. Pour des nombres codés sur bits, la valeur haute de débordement est égale à en complément à deux, alors qu'elle est de en complément à un. De ce fait, la gestion des débordements est plus simple en complément à deux.

L'extension de signe

modifierDans les ordinateurs, tous les nombres sont codés sur un nombre fixé et constant de bits. Ainsi, les circuits d'un ordinateur ne peuvent manipuler que des nombres de 4, 8, 12, 16, 32, 48, 64 bits, suivant la machine. Si l'on veut utiliser un entier codé sur 16 bits et que l'ordinateur ne peut manipuler que des nombres de 32 bits, il faut bien trouver un moyen de convertir le nombre de 16 bits en un nombre de 32 bits, sans changer sa valeur et en conservant son signe. Cette conversion d'un entier en un entier plus grand, qui conserve valeur et signe s'appelle l'extension de signe.

L'extension de signe des nombres positifs consiste à remplir les bits de poids fort avec des 0 jusqu’à arriver à la taille voulue : c'est la même chose qu'en décimal, où rajouter des zéros à gauche d'un nombre positif ne changera pas sa valeur. Pour les nombres négatifs, il faut remplir les bits à gauche du nombre à convertir avec des 1, jusqu'à obtenir le bon nombre de bits : par exemple, 1000 0000 (-128 codé sur 8 bits) donnera 1111 1111 1000 000 après extension de signe sur 16 bits. L'extension de signe d'un nombre codé en complément à 2 se résume donc en une phrase : il faut recopier le bit de poids fort de notre nombre à convertir à gauche de celui-ci jusqu’à atteindre le nombre de bits voulu.

L'explication plus simple tient dans la manière de coder le bit de poids fort. Prenons l'exemple de la conversion d'un entier de 5 bits en un entier de 8bits. Les 4 bits de poids faible ont un poids positif (on les additionne), alors que le bit de poids fort a un poids négatif. Le nombre encodé vaut : . La valeur encodée sur 4 bits reste la même après extension de signe, car les poids des bits de poids faible ne changent pas. Par contre, le bit de poids fort change. Sur 8 bits, la valeur -16 est encodée par un nombre de la forme 1111 0000. En remplaçant le bit de poids fort par sa valeur calculée sur plus de bits, on remarque que les bits de poids fort ont été remplacés par des 1.

La représentation négabinaire

modifierEnfin, il existe une dernière méthode, assez simple à comprendre, appelée représentation négabinaire. Dans cette méthode, les nombres sont codés non en base 2, mais en base -2. Oui, vous avez bien lu : la base est un nombre négatif. Dans les faits, la base -2 est similaire à la base 2 : il y a toujours deux chiffres (0 et 1), et la position dans un chiffre indique toujours par quelle puissance de 2 il faut multiplier, sauf qu'il faudra ajouter un signe moins une fois sur 2. Concrètement, les puissances de -2 sont les suivantes : 1, -2, 4, -8, 16, -32, 64, etc. En effet, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif donne un nombre positif, ce qui fait qu'une puissance sur deux est négative, alors que les autres sont positives. Ainsi, on peut représenter des nombres négatifs, mais aussi des nombres positifs dans une puissance négative.

Par exemple, la valeur du nombre noté 11011 en base -2 s'obtient comme suit :

| … | -32 | 16 | -8 | 4 | -2 | 1 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| … | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Sa valeur est ainsi de (−32×1)+(16×1)+(−8×1)+(4×0)+(−2×1)+(1×1)=−32+16−8−2+1=−25.

Les nombres à virgule

modifierOn sait donc comment sont stockés nos nombres entiers dans un ordinateur. Néanmoins, les nombres entiers ne sont pas les seuls nombres que l'on utilise au quotidien : il nous arrive d'en utiliser à virgule. Notre ordinateur n'est pas en reste : il est lui aussi capable de manipuler de tels nombres. Dans les grandes lignes, il peut utiliser deux méthodes pour coder des nombres à virgule en binaire : La virgule fixe et la virgule flottante.

Les nombres à virgule fixe

modifierLa méthode de la virgule fixe consiste à émuler les nombres à virgule à partir de nombres entiers. Un nombre à virgule fixe est codé par un nombre entier proportionnel au nombre à virgule fixe. Pour obtenir la valeur de notre nombre à virgule fixe, il suffit de diviser l'entier servant à le représenter par le facteur de proportionnalité. Par exemple, pour coder 1,23 en virgule fixe, on peut choisir comme « facteur de conversion » 1000, ce qui donne l'entier 1230.

Généralement, les informaticiens utilisent une puissance de deux comme facteur de conversion, pour simplifier les calculs. En faisant cela, on peut écrire les nombres en binaire et les traduire en décimal facilement. Pour l'exemple, cela permet d'écrire des nombres à virgule en binaire comme ceci : 1011101,1011001. Et ces nombres peuvent se traduire en décimal avec la même méthode que des nombres entier, modulo une petite différence. Comme pour les chiffres situés à gauche de la virgule, chaque bit situé à droite de la virgule doit être multiplié par la puissance de deux adéquate. La différence, c'est que les chiffres situés à droite de la virgule sont multipliés par une puissance négative de deux, c'est à dire par , , , , , ...

Cette méthode est assez peu utilisée de nos jours, quoiqu'elle puisse avoir quelques rares applications relativement connue. Un bon exemple est celui des banques : les sommes d'argent déposées sur les comptes ou transférées sont codés en virgule fixe. Les sommes manipulées par les ordinateurs ne sont pas exprimées en euros, mais en centimes d'euros. Et c'est une forme de codage en virgule fixe dont le facteur de conversion est égal à 100. La raison de ce choix est que les autres méthodes de codage des nombres à virgule peuvent donner des résultats imprécis : il se peut que les résultats doivent être tronqués ou arrondis, suivant les opérandes. Cela n'arrive jamais en virgule fixe, du moins quand on se limite aux additions et soustractions.

Les nombres flottants

modifierLes nombres à virgule fixe ont aujourd'hui été remplacés par les nombres à virgule flottante, où le nombre de chiffres après la virgule est variable. Le codage d'un nombre flottant est basée sur son écriture scientifique. Pour rappel, en décimal, l’écriture scientifique d'un nombre consiste à écrire celui-ci comme un produit entre un nombre et une puissance de 10. Ce qui donne :

- , avec

Le nombre est appelé le significande et il est compris entre 1 (inclus) et 10 (exclu). Cette contrainte garantit que l'écriture scientifique d'un nombre est unique, qu'il n'y a qu'une seule façon d'écrire un nombre en notation scientifique. Pour cela, on impose le nombre de chiffre à gauche de la virgule et le plus simple est que celui-ci soit égal à 1. Mais il faut aussi que celui-ci ne soit pas nul. En effet, si on autorise de mettre un 0 à gauche de la virgule, il y a plusieurs manières équivalentes d'écrire un nombre. Ces deux contraintes font que le significande doit être égal ou plus grand que 1, mais strictement inférieur à 10. Par contre, on peut mettre autant de décimales que l'on veut.